फ़र्ज़ी फ़ोटो के पीछे की असली कहानी

जबकि नकली फ़ोटो पर कई फ़ैक्ट चेक लिखे गए हैं, शायद ही किसी ने उस वास्तविक फोटो के बारे में सत्यापित विवरण दिया है जो इसे बनाने के लिए उपयोग कि गयी

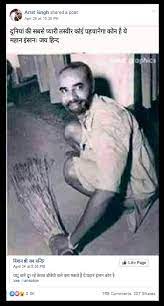

एक युवा को नरेंद्र मोदी बताने वाली पुरानी फ़र्ज़ी तस्वीर एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैल रही है । जबकि नकली छवि पर कई फ़ैक्ट चेक किये गए, शायद ही किसी ने उस वास्तविक फ़ोटो के बारे में सत्यापित विवरण दिया है जो इसे बनाने के लिए उपयोग कि गई थी ।

मोदी दिखाने के उदेश्य से मॉर्फ की गई तस्वीर ( भारत के जाने- माने फ़र्ज़ी मामलों में से एक) 2013 में लोक सभा चुनाव के लिए वायरल हुआ था । यह फ़ोटो उस समय की कई तस्वीरों में से एक थी, जो उस समय के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की विनम्र परवरिश की कहानी का निर्माण करने के लिए सोशल मीडिया पर छा गई थी।

इस साल अप्रैल में फ़ेसबुक पेज, ‘मिशन श्री राम मंदिर’ पर फ़र्ज़ी फ़ोटो ने फिर से जगह बनाई है, जहां से इसे 600 से अधिक बार शेयर किया गया है। पोस्ट का अर्काइव्ड वर्शन यहां देखें ।

तब फ़ोटो को ‘मिशन मोदी 2019 में अपने 100 मित्रों को जोड़े’ ग्रूप द्वारा शेयर किया गया था ।

पोस्ट का अर्काइव्ड लिंक यहां देखें ।

2016 में जनता का रिपोर्टर ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के उत्तर के बारे में बताया जिसमें पुष्टि की गई कि तस्वीर को मॉर्फ़ किया गया था ।

फ़ोटोशॉप्ड तस्वीर को सबसे पहले 12 जुलाई 2013 को एक ट्विटर यूजर राजकुमार सोनी (@raj_soni_kadel) के माध्यम से दिखाया गया था ।

ब्लॉगर रीमा साटन ने 13 जुलाई, 2013 को सोनी के द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर पर सवाल उठाया था (इसके बारे में यहां पढ़ें।) बूम ने सोनी के ट्विटर टाइमलाइन पर मूल ट्वीट का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्वीट को हटा दिया गया है ।

29 सितंबर, 2013 को एक तेलुगु ब्लॉगर द्वारा भी मॉर्फ्ड तस्वीर ली गई थी, जिसे यहां पढ़ा जा सकता है।

बूम ने मूल फ़ोटो को नीचे ट्रैक कर, इसके तह तक जाने का फैसला किया । यह पता लगाने के लिए कि क्या तस्वीर 2013 से पहले ऑनलाइन मौजूद थी, हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च पर एक टाइम फिल्टर का इस्तेमाल किया ।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध निर्देशिका में तस्वीरों के संकलन के माध्यम से 2010 में छवि सामने आई ।

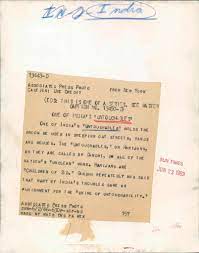

2 जून, 1946 को एक एसोसिएट प्रेस (एपी) फोटोग्राफर द्वारा क्लिक किए गए स्वीपर की तस्वीर को मॉर्फ़ कर यह फ़र्ज़ी तस्वीर बनाई गई थी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सच नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, यानी तस्वीर को लिए जाने के चार साल बाद ।

रिपॉजिटरी में तस्वीर का श्रेय एपी को दिया गया है ।

तस्वीर के लिए क्रेडिट नोट यहां देखा जा सकता है । तस्वीर और संलग्न क्रेडिट नोट दोनों को सत्यापित करने के लिए बूम ने एपी से संपर्क किया । लॉरेन एस्टोन, जो एसोसिएटेड प्रेस में मीडिया समन्धों की प्रमुख है, ने बूम से कहा की "यह फ़ोटोग्राफ़ एसोसिएटेड प्रेस के स्टॉफ़ फ़ोटोग्राफर मैक्स देस्फोर ने ली थी"

यह फ़ोटोग्राफ़ एसोसिएटेड प्रेस के स्टॉफ़ फ़ोटोग्राफर मैक्स देस्फोर ने ली थी -

लॉरेन एस्टोन, एसोसिएटेड प्रेस में मीडिया समन्धों की प्रमुख

एपी के फ़ोटो अर्काइव के माध्यम से भी हमें तस्वीर मिली ।

एपी के अर्काइव में फ़ोटो देखने के लिए यहां क्लिक करें ।

उस व्यक्ति की पहचान और तस्वीर लिए जाने का सही स्थान, निर्दिष्ट नहीं है ।

तस्वीर के साथ कैप्शन में कहा गया है, "भारत की" अछूत "जाति में से एक झाड़ू रखती है जिसका उपयोग वह सड़कों, यार्ड और घरों में करता है, 2 जून, १९४६ । अछूत, या जैसा कि गांधी कहते हैं, हरिजन (ईश्वर की संतान), देश के सभी "अशुद्ध" काम करते हैं । गांधी ने बार-बार कहा है कि दमनकारी ब्रिटिश शासन का अभिशाप अस्पृश्यता के पाप की उचित सज़ा थी जो उच्च जाति के हिंदुओं ने कई शताब्दियों के लिए अभ्यास किया है।”(एपी फोटो / मैक्स डेफॉर)

मैक्स डेफॉर एसोसिएटेड प्रेस के साथ 1940 में 1960 तक एशिया को कवर करते हुए एक पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता एवं युद्ध फ़ोटोग्राफर थे । 1950 में एक क्षतिग्रस्त पुल के पार रेंगते हुए कोरियाई युद्ध के शरणार्थियों की तस्वीर के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था । पिछले साल 104 साल की उम्र में उनका निधन हो गया । उनके बारे में यहां और पढ़ें ।